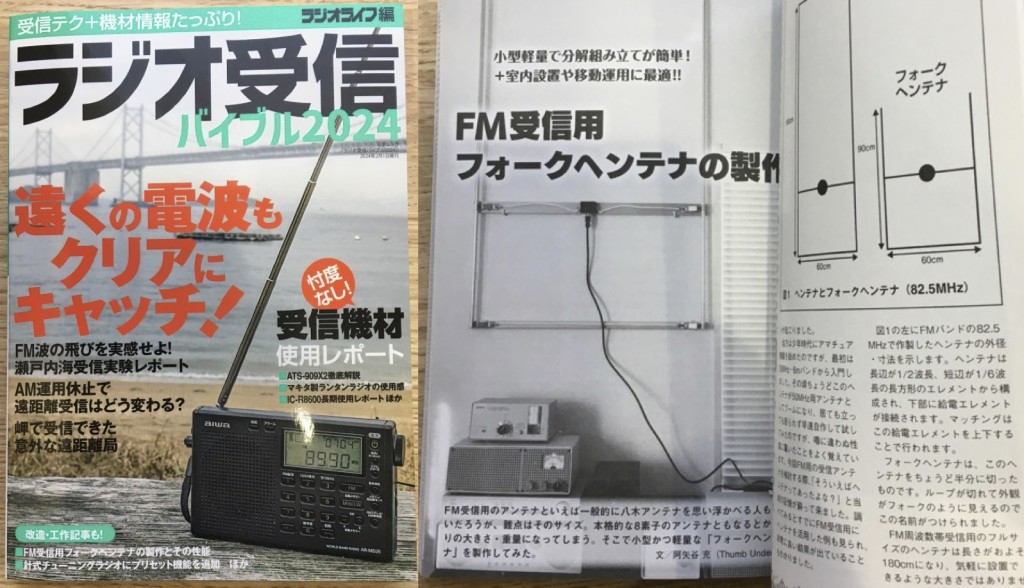

1月30日に発売された「ラジオ受信バイブル2024」に「FM受信用フォークヘンテナ の製作」という記事を書きました。

FM放送を良い状態で受信するには、外部アンテナを使用する事が有効です。しかし昨今の温暖化による大型台風の増加などの厳しい気象条件を見るに、屋外に高性能な大型アンテナを設置することは倒壊などのリスクが懸念されます。

そこで気軽にベランダなどに設置できて、台風の時などは簡単に撤収できたり、または室内に設置してホイップや簡易フィーダーアンテナを上回る受信性能が得られるようなアンテナは無いものか?

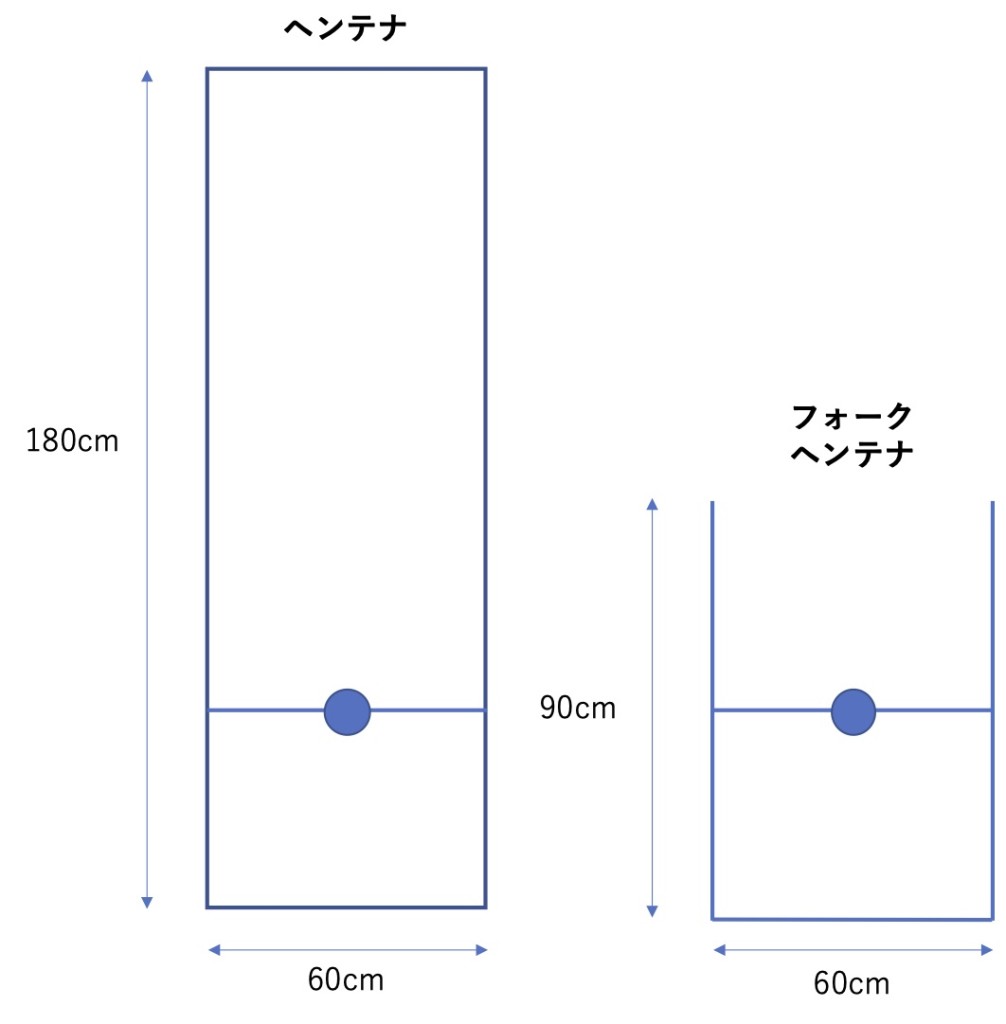

ということで着目したのが、アマチュア無線用アンテナとして定評のあるヘンテナを半分に切って小型化した「フォークヘンテナ 」です。

当方は少年時代にアマチュア無線を始めましたが、最初は50MHz:6mバンドで入門しました。その頃ちょうどこのヘンテナが50MHz用アンテナとしてブームになり、自作して試してみたのですが、噂に違わぬ性能に驚いたことをよく覚えています。今回FM用の受信アンテナを検討する際、「そういえばヘンテナってあったよな?」と当時の記憶が蘇って来ました。フォークヘンテナ はこのヘンテナの変形型で、外観がフォークのように見えることからこの名前が付けられています。

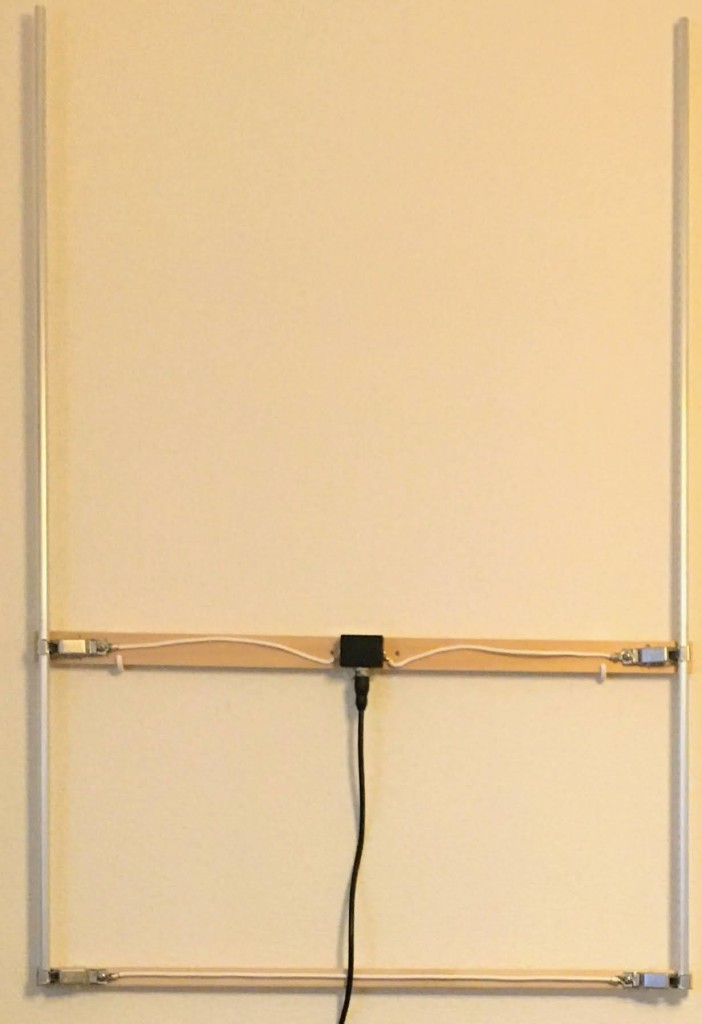

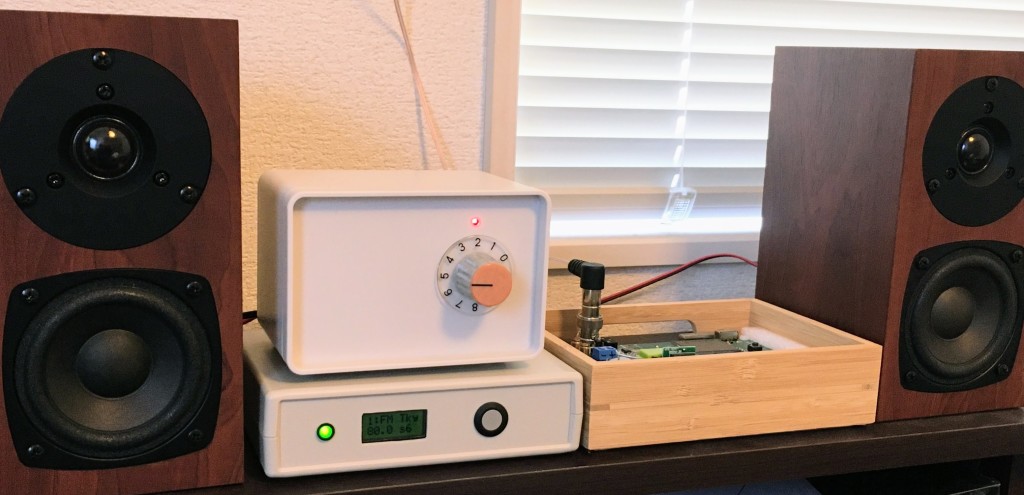

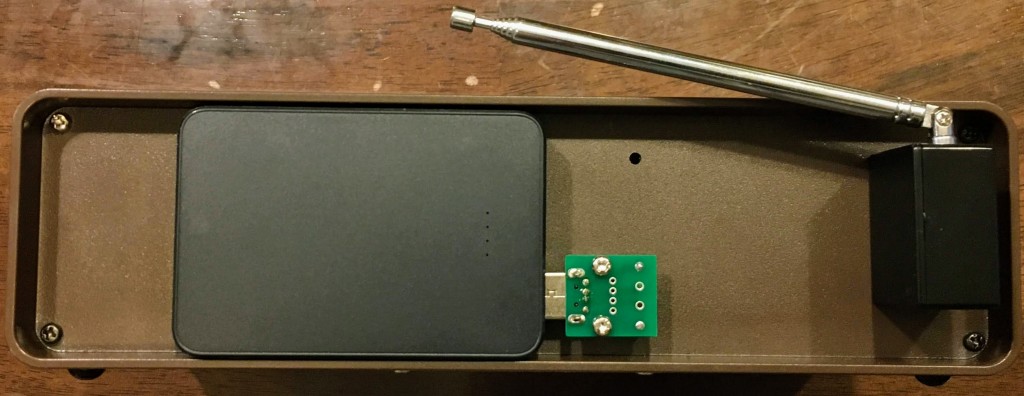

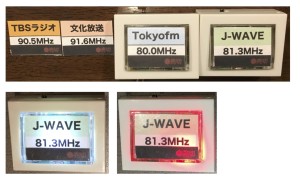

下の写真が室内に設置したフォークヘンテナ で、長さ90cm、幅60cmの大きさになります。重量は350gと非常に軽量で壁面にも簡単に設置できます。

ヘンテナ系のアンテナは給電エレメントを上下させて周波数のマッチングを取ります。簡単に調整移動や取り外しができるように接続部にテイシン電機の大電流用の充電クリップ:C-531S-4Bを使用してみました。

これにより調整が簡単に行え、またすぐに分解できて釣竿ケースなどにコンパクトに収納できるので移動運用にも最適です。

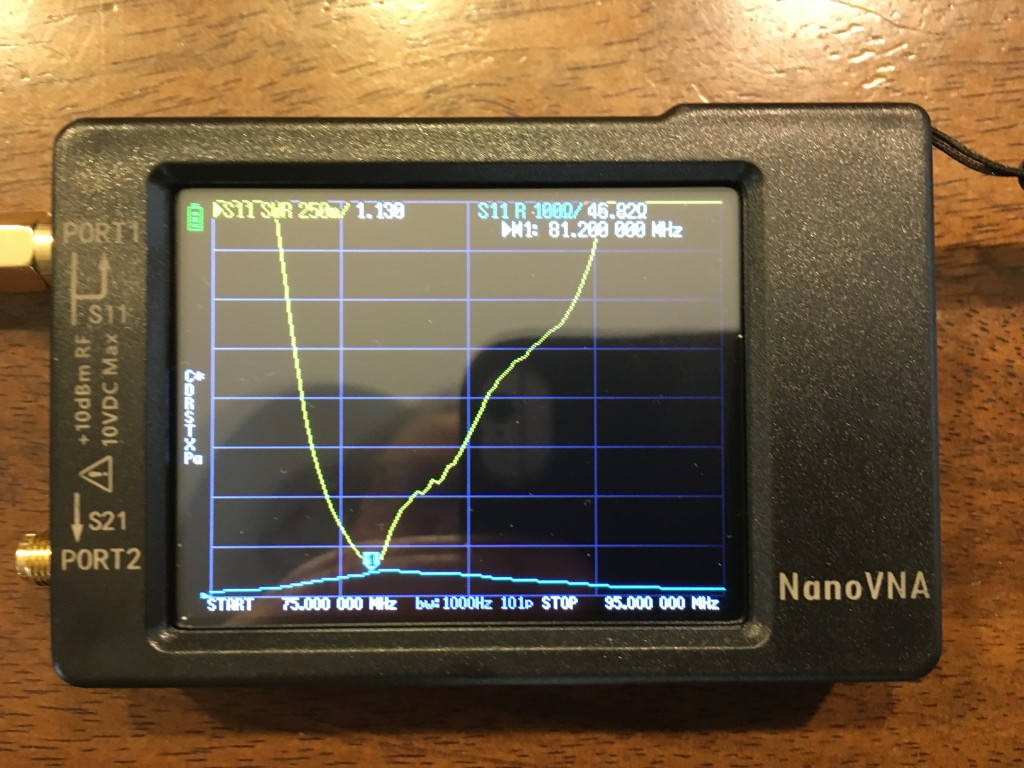

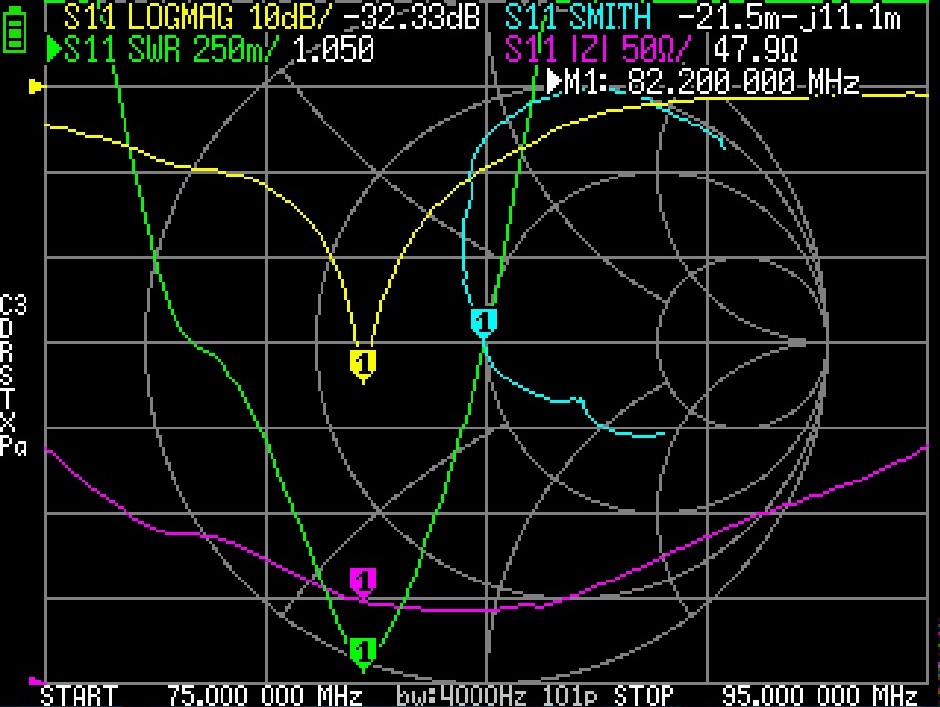

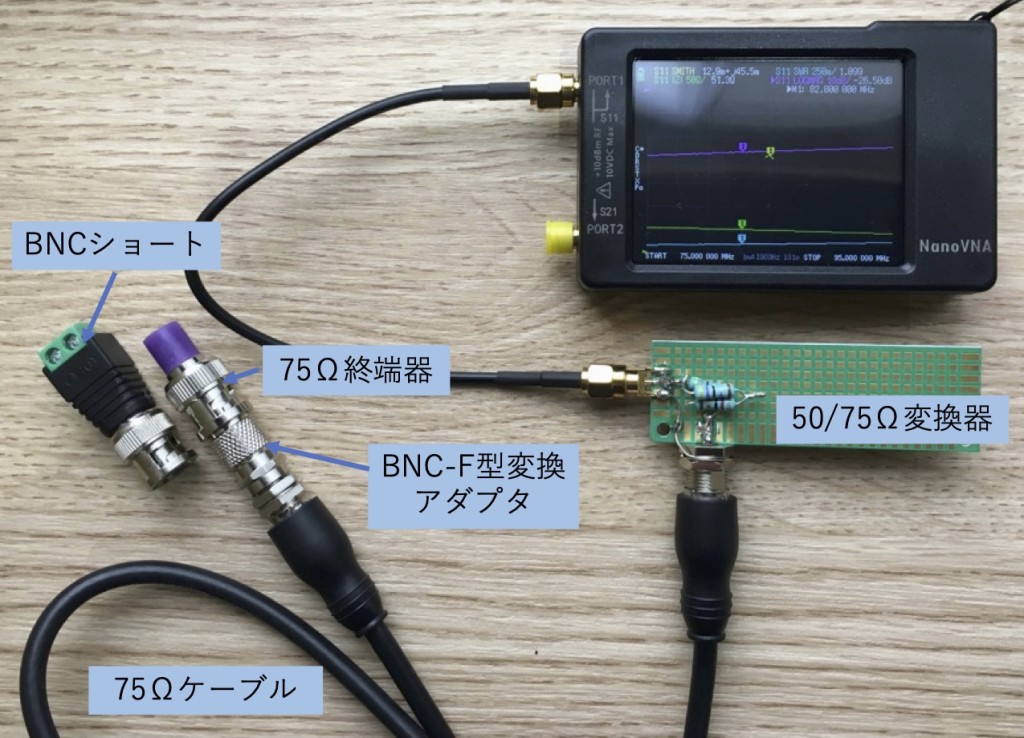

今回このアンテナの調整、性能評価にnano VNA(ベクトル・ネットワーク・アナライザー)をフル活用しました。VNAではS11、SWRやインピーダンスを周波数スイープして測定できます。これにより各周波数の最適な給電エレメント位置を簡単に見つける事が可能になります。

VNAによる評価では、まずこのフォークヘンテナがインピーダンス75Ω系である事を確認しました。これはFMチューナーが75Ω入力であることから好都合です。しかしVNAは50Ω系の測定器なので、50/75Ω変換器を自作し、75Ωの終端器でキャリブレーションを行い最終的な評価を行いました。

記事では給電エレメント位置と最適周波数、SWR値のグラフを掲載していますので、VNAをお持ちでない方でもこのグラフで給電エレメントの最適位置を確認できます。

最後に過去に評価を行った、4エレ八木、ダイポール、室内フィード、ホイップアンテナとの受信性能比較を行った結果をまとめています。今回作成したフォークヘンテナはこれらのアンテナと比べて、非常に良好な結果が得られています。ご興味のある方はぜひ記事をご確認頂ければと思います。

最近のコメント