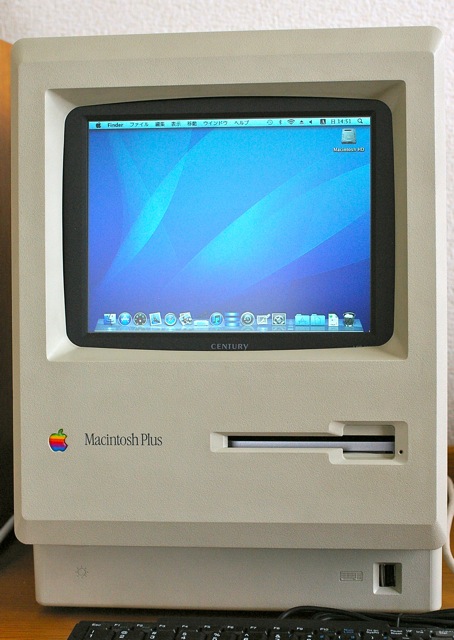

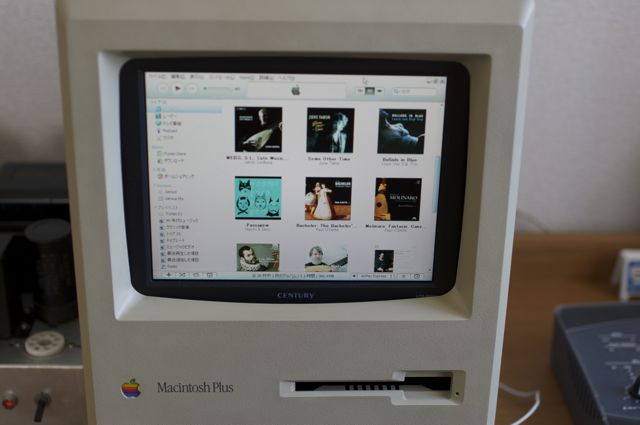

液晶Mac Plusを作成しました。

液晶MacPlus

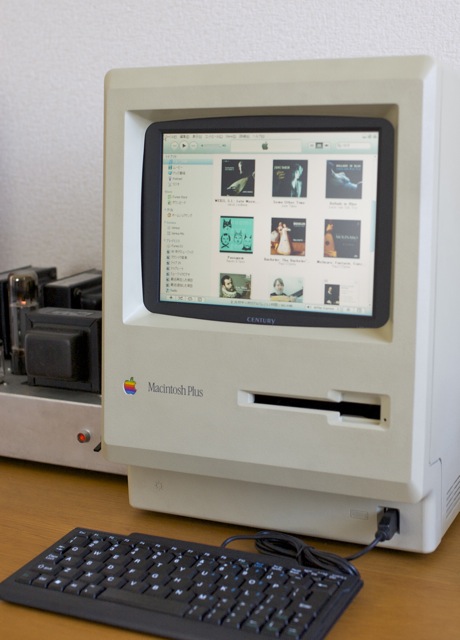

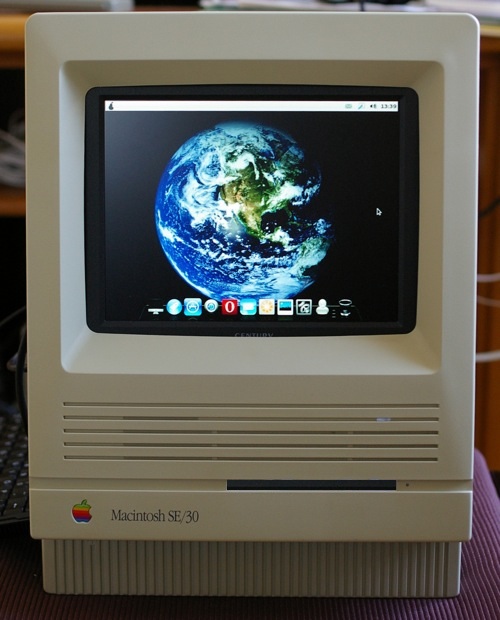

Mac Plus(マックプラス)は自分で最初に買ったアップルのコンピューターで、当時は非常に高価でした。自分自身ではもっとも愛着を持てたマシンで、その後SE30、Centris610、PM7100、PM7300 etcを使用していきましたが、このPlusとSE30以外は躊躇なく処分しました。巷では以前からコンパクトマックに液晶画面を付けて復活させている試みがあり、自分もやってみたいと思っていたのですが、ついに実現することができました。

オリジナルのマックプラスは1986年に発売されたので、もう20年以上経っているわけですが、この愛らしいデザインはいまだに魅力的です。

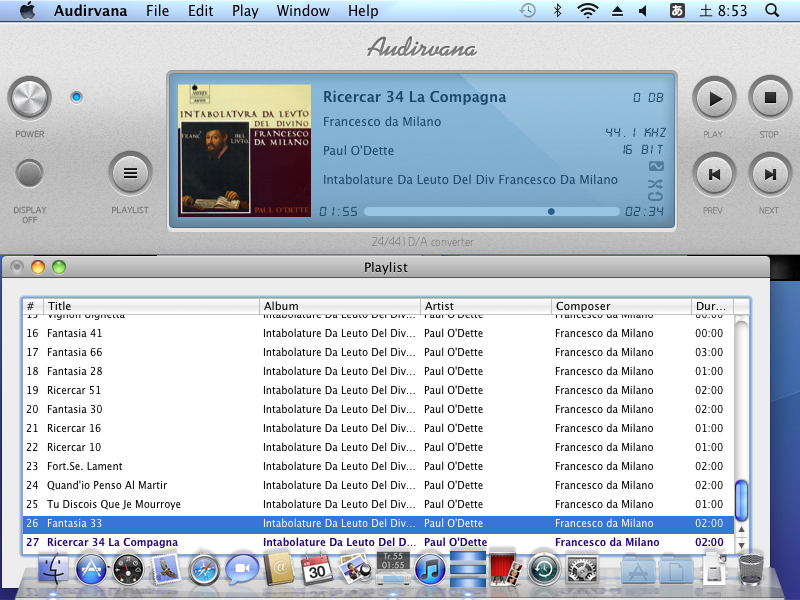

主にiTunesの再生用として使用しています。外部のDAC(e-mu 0404USB 写真右端)とは、AirMac Expressを経由して接続しています。(現在はUSBでの直接接続と併用しています)

iTunesではCDを全てApple loss lessでエンコードして取り込んでいます。オーディオ再生系は、高校生の時に作って以来使用しているEL-34シングル(UL5結)に今は亡きロジャースLS2の組み合わせで組んでいます。音質的には極めて満足度が高く、当方が別に使用している高級CDプレーヤーの再生音に全く引けを取りません。

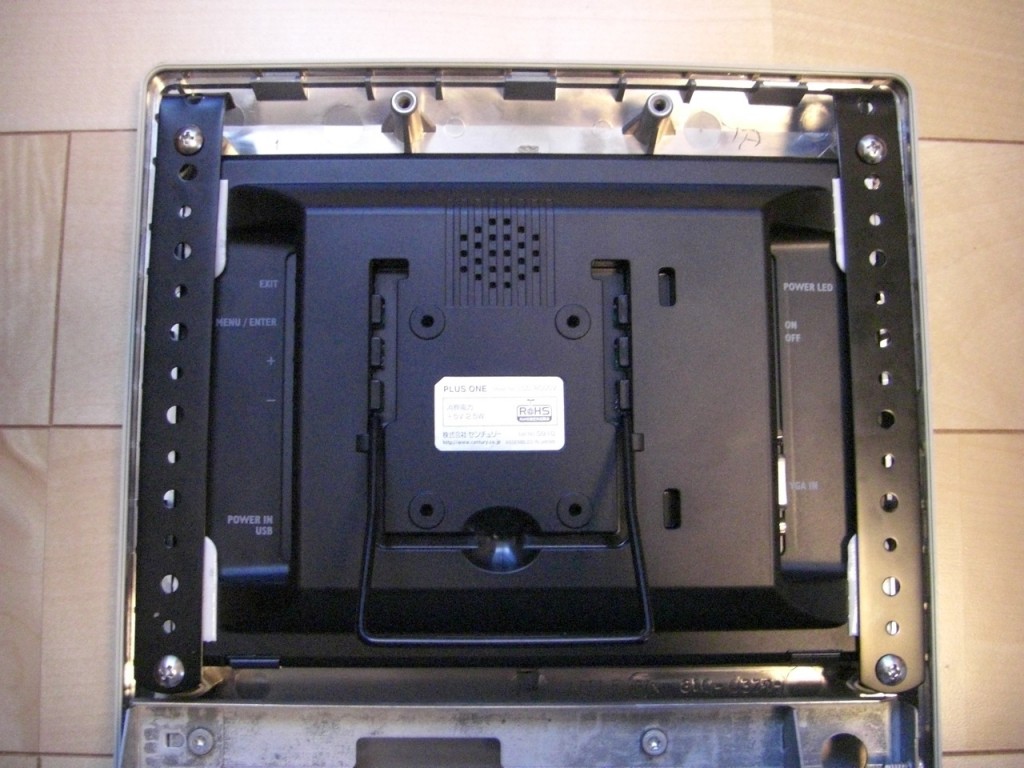

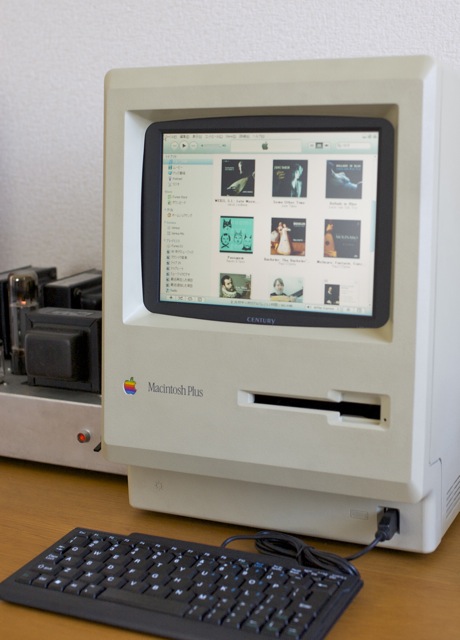

実は中身はEPSONのNP11-Vです。ここはMac Miniを入れたいところですが、NP11-Vの驚異のコストパフォーマンスと、コンパクトかつファンレスという仕様に魅かれてそれを使用してみました。オリジナルのマックプラスは、ジョブスの設計思想でファン等音を出すものがが入っておらず、静粛性が追求されていました。NP11-Vはハードディスクも非常に静かで、ケースに収めるとほとんど聞こえません。

心配していた発熱も今のところ問題なしです(下記、注 参照)。もともとマックプラスのケースには、冷却のため空気が対流するようスリットが多数設けられており、これが功を奏しているようです。NP11-Vそのものはいっさい加工せずそのまま使用しています。電源スイッチが右上部にあるのですが、背面の電池ボックスのあなから指を入れて電源投入しています。それほどやりにくい事もなく、スリープさせておけばあまり触ることは無いので問題なしです。

特にWindowsでもiTunesを起動してしまえば同じですし、あとはブラウザー(FireFox)くらいしか使わないのでNP11-Vにして良かったと思います。現代によみがえるジョブスの思想〜なんちゃって。

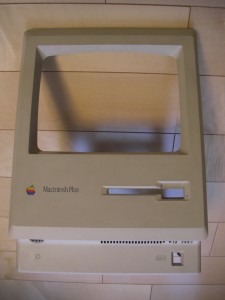

今回の液晶化がうまくいったのは、このセンチュリーLCD-8000Vのおかげです。

最小限のマックプラス・ケース本体の加工で、ぴったりと収めることが出来ました。

このサイズの液晶で、VGA入力で使えるものは中々無く、あっても値段が非常識に高いものばかりでした。

詳しい取り付け方法は、別記事で紹介できればと思います。

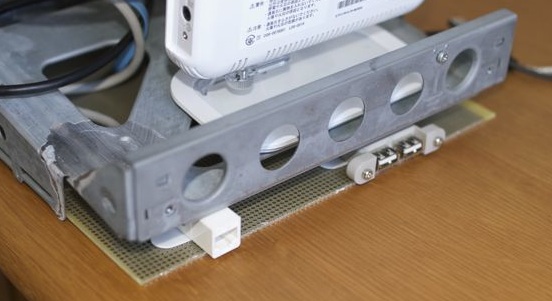

NP11-Vの本体への設置は、写真のようにクランプ一個で押さえているだけです。NP11-Vの台座裏面にはすべり止めが張られているので、これで特に動いたりはしません。(台座と本体は元々あまりしっかりは止まっておらず、ややぐらつきます)

NP-11Vは非常にコンパクトで、ケース内はまだまだ余裕があります。

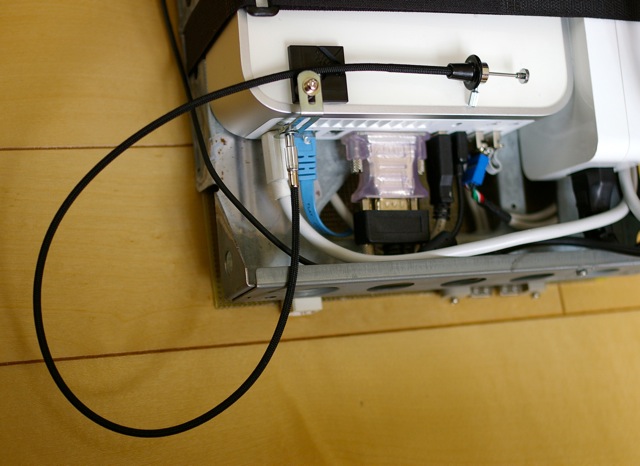

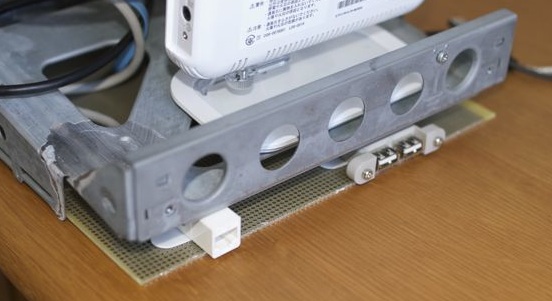

リアにはEtherとUSB2ポートを出しています。(背面はちょっと日焼けしてますが)

もともとマックプラスのプリント基板が入っていたところに、秋月電子のユニバーサル基盤を同じ寸法に切断して入れています。当初ハンダ付けタイプのUSBコネクター等を付ける目論みでしたが、結局市販品のケーブルやEtherジョイントを両面テープで貼り付けているだけで済ませています。ケースの穴面に合わせるのが、この方が簡単でした。

特に、写真のUSB2基のケーブルは、ねじ穴寸法がケースのSCSI25ピンコネクターと全く同じでジャストフィットしました。

あと前面のキーボード用に設けられていた穴にも、それに合わせてUSBコネクターを基盤に付けています。

NP-11Vは、USBコネクターが6基付いています。前述のUSBケーブルをハンダ付けタイプのUSBコネクターにピンヘッダー経由で接続しています。高さが低いのでケースに干渉することなく接続できます。

*この改造等は、個人的に行っているもので、これを見て作成され何らかの不具合・故障・事故等が発生しても、当方は一切責任を負いません。あくまでも自己責任で行い下さい。

(注)NP-11V自身の動作温度範囲スペックは、10~35℃です。ケースに収めてこれを越える場合もありますので、使用はあくまで自己責任で。

最近のコメント